高専では、5年間で一般科目・専門科目合わせて約150の科目が開講されます。その中でも、木更津高専 電子制御工学科出身の筆者が履修して面白いと感じた科目を3つ紹介いたします。といっても、実験実習や卒業研究が面白いのは当たり前です。想像力豊かなみなさんならば、シラバスを読んだだけでその楽しさがわかるはずです。なので、この記事ではあえて座学の、さらに理論的な授業を抜粋いたしました。どれもが簡単に理解できる科目ではありませんが、その中の面白いポイントを抜き出して紹介いたしますので、その楽しさ、興味深さが伝わると幸いです。図鑑を開くような気持ちで、ぜひ関心を広げてください。

半導体素子の使い方を学ぶ「電子回路」

電子回路では、ダイオードやトランジスタといった半導体素子の特性や、半導体素子を含む回路の作り方を学びます。4・5年で電子回路Ⅰ〜Ⅳの4科目が開講され、I〜Ⅲが必修科目でした。電気回路から見れば特異的な特性を持つが、電子機器には必ず入っているトランジスタ。それをどのように扱うかが面白いポイントです。

トランジスタって?半導体素子の根っこを知る

トランジスタは半導体を代表する素子の一つで、ごく小さな電流でより大きな電流を制御することができます。それを利用して、電気信号をそのまま大きくして大電流が必要なスピーカなどを駆動する増幅や、電流の通す・通さないを電気信号で制御するスイッチングなどに利用されています。

トランジスタには3つの端子があり、それぞれエミッタ(E)、ベース(B)、コレクタ(C)と呼ばれます。トランジスタは理想的には、ベースからエミッタへ流れる電流の何十倍〜何百倍に比例した電流がコレクタからエミッタへ流れます。つまり、ベースからエミッタへ電気信号を流すことで、エミッタからコレクタに繋いだ電源から、信号を何十倍〜何百倍に増幅した好きな電流を取り出すことができるのです。

トランジスタの回路図記号

オーディオでよく聞く「オペアンプ」、一体なに?

オペアンプという単語に聞き覚えはありますか?実生活ですとオーディオ関係などでしか聞かないと思いますが、トランジスタを簡単に使うための、とっても便利なモジュールなのです。トランジスタの説明では、”理想的には”という表現をしましたが、実はトランジスタを使う上で守らなくてはいけない縛りというのが沢山あるのです。特に増幅で使用する際には複雑な回路設計が必要になります。そのため、増幅の動作に必要な回路をまとめてパッケージにしたモジュールがオペアンプです。

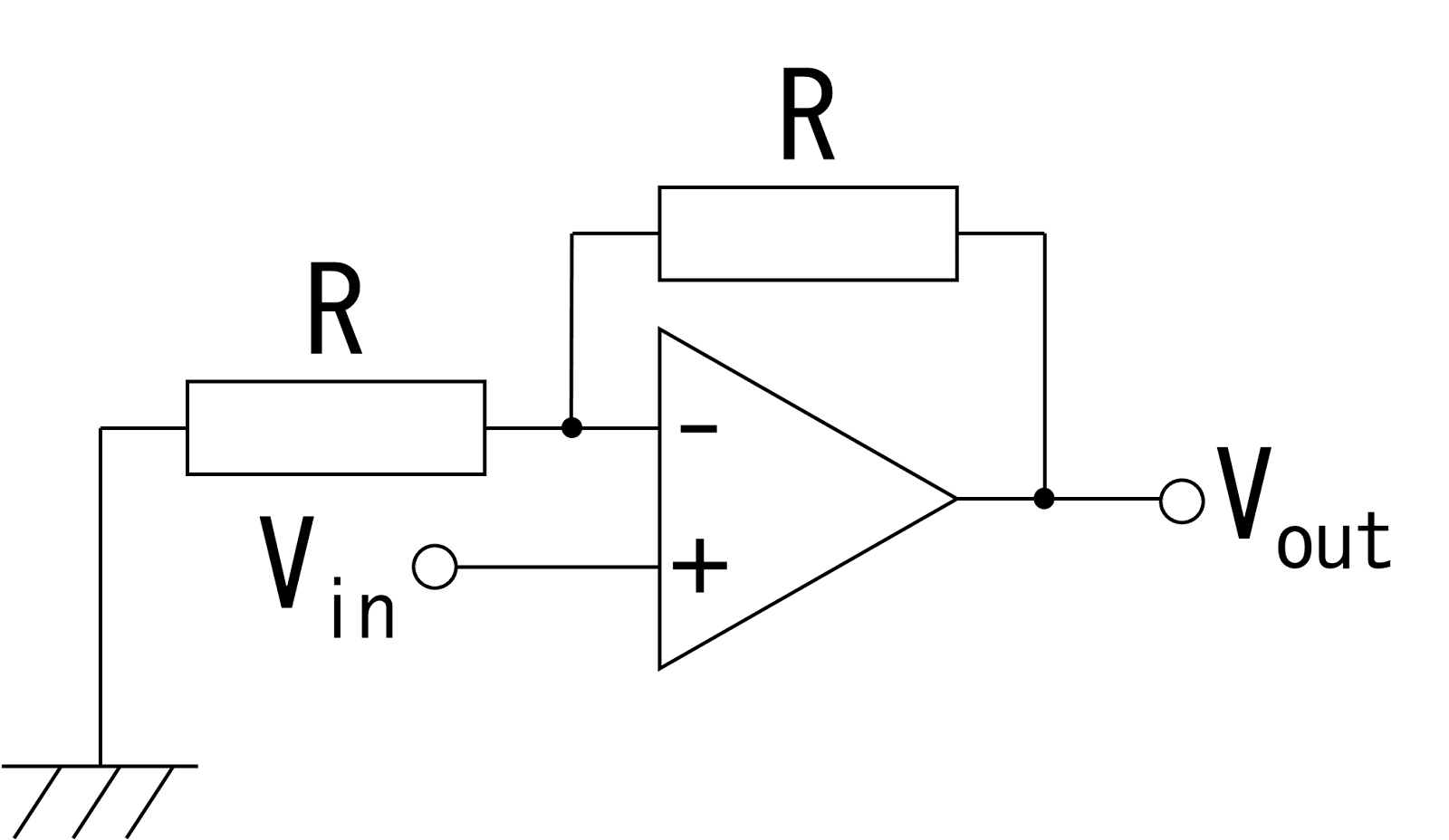

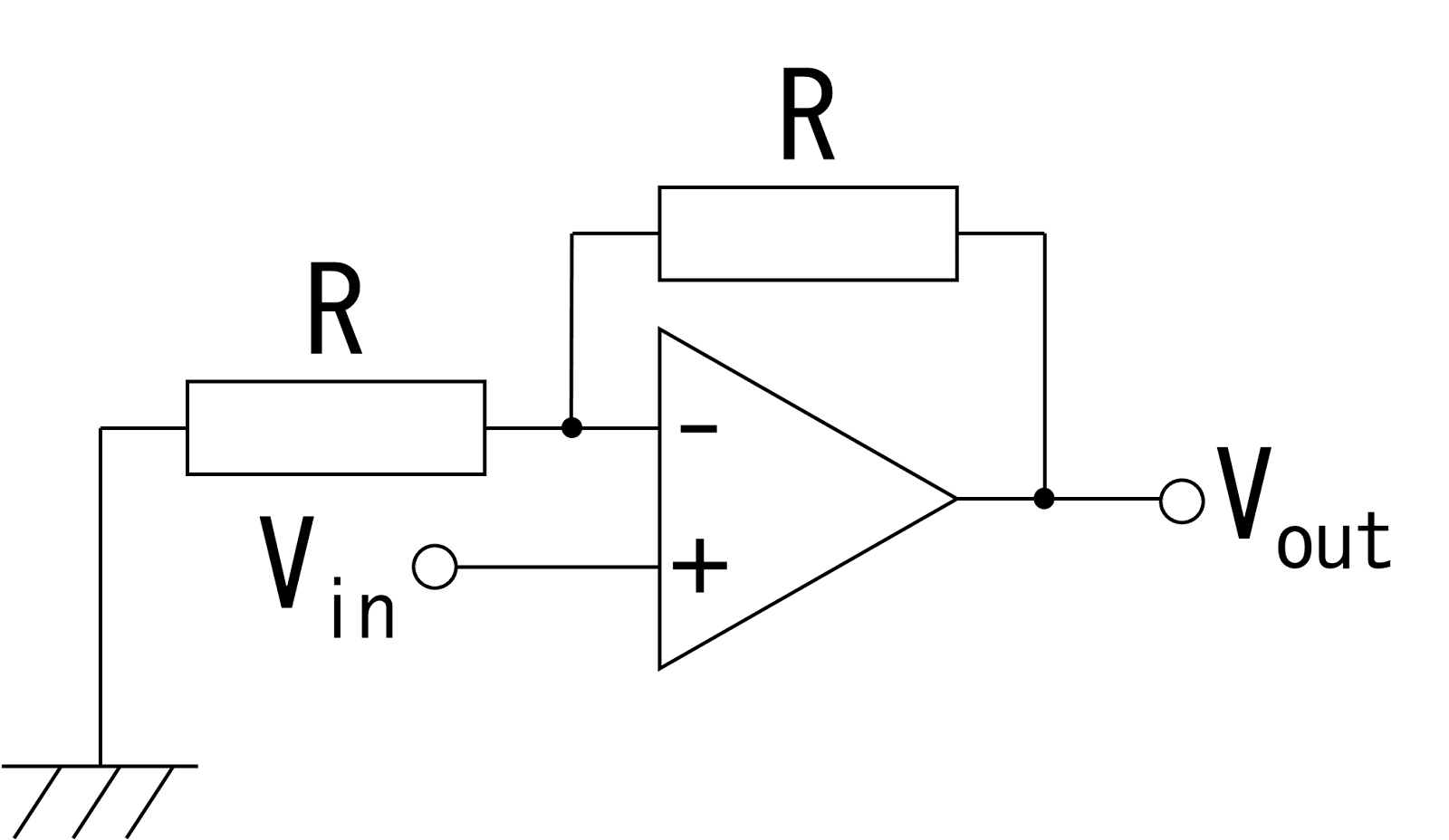

オペアンプは非反転入力(+)、反転入力(-)、出力の3つの端子があり、入力の2端子の電圧が等しくなるように出力が決まるという簡単なルールで設計することができます。

オペアンプを用いた非反転増幅回路

反転入力端子の電圧がVinと等しくなるため、VoutはVinの2倍となる。

ディジタルの入口、論理回路の作り方

コンピュータでは0か1の信号で計算が行われていますが、その基礎になるのが論理回路です。2入力のANDと呼ばれる論理回路では、2つある入力の両方に電圧がかかった時のみ出力電圧は高くなり、それ以外では低い電圧を出力します。このような回路はトランジスタのスイッチングの作用で実現されています。電圧の高低を二進数の数字とみなし、沢山の論理回路を組み合わせることで大きな桁の足し算や掛け算、さらに複雑な計算を行っています。

半導体の原理を学ぶ「電子工学」

電子工学では、電子の振る舞いや半導体の原理を学びます。3・4年で電子工学Ⅰ〜Ⅳの4科目が開講され、I・Ⅱが必修でした。電子回路と異なり、この科目を履修したとしても半導体素子を作れるようになるわけではありませんが、原子レベルの世界で起こる不思議な出来事をのぞき込むことができます。半導体がいったいどのような原理で使われているのかを知ることで、身近に感じることができますし、より上手に半導体素子を使うことにも繋がります。見えない・触れないけども、決して無用ではない、むしろ半導体と共に生きる上でとても大切な学問なのです。

p型?n型?半導体ってそもそも何なの?

半導体に最も使われるケイ素を用いて説明を行います。ケイ素は最外殻に4つの電子があり、それらで共有結合を行い結晶を作ります。この状態では電子は動くことができず電流は流れません。しかしこの中に、最外殻に5つの電子をもつヒ素などを混ぜることで、結合からあぶれた電子が自由に動き電流を流すことができるようになります。これをn型半導体と呼びます。同様に最外殻に3つの電子をもつ元素を混ぜることで電子が不足し穴が開き、その穴が移動することで電流を流すものをp型半導体と呼びます。この2つを組み合わせることで、半導体素子としての振る舞いを生み出しています。

例えば、n型とp型を接合した場合、n型からp型へは電子が動きやすいけれど、p型からn型へは動きにくいという性質があります。これは、n型であぶれた電子がp型の穴に落ちるのは簡単だけれども、p型の電子をn型のあぶれた電子と同じ高さまで持ち上げるのが難しいためです。これを利用した素子が、まさしくダイオードです。

元祖半導体素子「バイポーラトランジスタ」

電子部品としてトランジスタといった場合、一般にはバイポーラトランジスタを指します。現在ではn-p-nの順で一列に接合された形式が多く使用されており、それぞれがエミッタ、ベース、コレクタに対応します。エミッタからベースへはn型からp型のため簡単に電子が移動します。しかし、エミッタからコレクタへは間にp型からn型の接合があるため通常は電子が移動しません。ただし、ベースがとても薄い場合、エミッタからベースに移動する電子の多くがそのままコレクタまで突き抜けることができます。そのため、ベースに流れる電流の何十倍〜何百倍がコレクタからエミッタに流れるのです。

ICのド定番「電界効果トランジスタ」

マイコンやPCのCPUなどには、電界効果トランジスタ(FET)が使われています。電界効果トランジスタはソース、ドレイン、ゲートと呼ばれる3つの端子を持っています。MOSFETを例にすると、大きなp型の中にある2つのn型の間で、ゲートに電圧をかけて電界を発生させます。これにより電界に影響を受けたp型が電圧に応じてn型に変化して、2つのn型の間を道のようにつなぎ電流を流します。このように、電流ではなく電圧を用いて制御することができます。

消費電流が少ない、動作が早いなどの利点があり、ディジタルICでは専ら電界効果トランジスタが使用されています。

動かすからには御するべし「制御工学」

例えば腕を水平に持ち上げる状況を考えます。この時、腕がしっかり水平になるように適切な力を加えることができると思います。その状態で重たいものを持たされたとしても、さらに力を加えて水平をキープできるはずです。このように人間は直感的に力をコントロールすることができます。ではもしこれがロボットアームだったら、どのようにパワーを出力すればよいでしょうか?それを学ぶのが制御工学です。4・5年で制御工学Ⅰ〜Ⅳの4科目が開講され、全部が必修でした。ロボットにしろ家電にしろ、制御は必ず行わなければなりません。工業においては、機械設計やプログラミングに劣らず大切な学問なのです。

実はとっても身近な「PID制御」

おそらく工業製品に最も使われている制御方式がPID制御です。Pは比例、Iは積分、Dは微分の頭文字であり、目標と現状の差をもとに各要素を計算し、それらを足し合わせて出力とする方式です。比例はそのまま、目標と現状の差に係数をかけて出力とします。例として、腕が水平から5°下がっていたら、係数の3をかけて 5 × 3 = 15 Vをモータに印加する、といった具合です。しかし、これだけでは腕が水平になると電圧も0 Vとなってまた腕が下がってしまい、ぴったり水平に保つことはできません。そこで積分を行い、偏差の分だけ出力を補います。例として、腕が4°下がった状態で0.5秒経ったら、それらをかけて、さらに係数の2をかけて4 × 0.5 × 2 = 4 Vを追加で印加する、といった具合です。実際にはもっと短い時間で、連続して計算を行います。これにより、いずれ腕は水平になるはずです。最後に、高速に制御を行おうとすると、目標を行き過ぎて、戻りすぎて、また行き過ぎてと振動してしまうことがあります。これを抑えるために微分を行い、速度に応じて出力を下げて、速度が速くなりすぎるのを抑えます。例として、0.5秒で3°動いたら、1秒当たりの角度変化を求めて、それに係数の1をかけて 3 ÷ 0.5 × 1 = 6 Vを出力から引く、といった具合です。積分と同様に、実際にはもっと短い時間で計算します。

このようにPIDは簡単なアルゴリズムでありながら強力であるため、あらゆる場面で広く使われているのです。

ロボット工学への繋がり

制御工学は、そこからロボット工学に繋がっていきます。前節でロボットアームの例を出しましたが、実際のロボットアームは関節がいくつもあり、単純なPIDで制御することはできません。そこでロボット工学では、各関節から手先位置・姿勢を計算したり、慣性やモーメントを計算したりして目標動作を達成します。ロボット工学は5年で選択科目として開講され、制御工学だけではなく数学、物理学などを複合的に用いる難しい科目ですが、その分修める楽しさもひとしおです。機械系、特にロボットを志す人は、ここを目標に学んでみるのも良いかもしれません。

まとめ-身近にも知らない技術が沢山ある

ここまでお付き合いいただきありがとうございました。噛み砕いて説明したつもりではありますが、難しく退屈に感じたところもあったかもしれません。実際に各科目の説明ではかなりの部分を端折っており、その中には筆者も苦手に感じるものもあります。またどの科目も極めようと思ったら、それこそ専門に研究を行うような分野であり、完璧に理解するのは不可能なのかもしれません。それでも、身近にありふれた技術であることも確かなのです。この記事が、そんな身近だけど奥深い学問たちに興味をもってもらうきっかけになったなら嬉しく思います。これからも、身の回りの工学やその裏にある学問にちょっと気を配りながら過ごしてみてください。そしてその中に、学生生活をかけて研究してみたいと思えるものが見つかることを祈っております。

ライター情報

[出身高専 学科] 木更津工業高専 電子制御工学科 卒業

[氏名] 鈴木利久

[自己紹介] 木更津高専ではロボコンに取り組み、機械設計を行っていました。その後編入した大学でもロボコンに取り組み、大学院ではロボット分野の研究をしています。機械・電気・情報を問わず、ものづくりの楽しさが広まると嬉しいです。