高専とはどのような学校かご存知ですか?

NHKで放送しているロボコンなどで聞いたことがある人がいるのではないでしょうか?

高専とはどのような学校なのか、普通高校や工業高校、専門学校や大学との違いとは何なのか。

この記事を読むだけで、高専についてざっくりと理解できるようになります。ぜひ最後までご覧ください。

高専受験は情報戦!合格するための知識をゲットしましょう!

高専とは?特徴・進路について

高専とは略称です。正式名称は高等専門学校といいます。高専のほとんどが工業系の学校で、国立の5年制の学校です。但し、商船科は5.5年制となっています。また、日本独自の教育システムであり、海外にはほとんど設置されていません。

高専の教育の特徴

大きな特徴として、高校と大学が合わさったような学校でありることが挙げられます。実践的な知識を持つ技術者を養成することを目的としており、1年生の頃から専門科目の授業や実験、実習を積極的に行っています。その授業も教授や准教授が教鞭を取ります。懇切丁寧に解説されるので基礎から理解が深まりやすく、学生にも好評です。

実践的な教育

具体的には長期インターンや研修旅行、工場見学などが挙げられます。高専は一般企業と連携しているため、現場を想定した授業が可能となります。このように、現場で即戦力として扱われるエンジニアとしての力を育めるような授業にするための工夫が施されています。

課題と技術

他にも、沢山の課題が出されるため、実技だけでなく進学、就職どちらを選んでも必要とされるレポート作成の技術が磨かれます。また、ロボコンやプロコンなど、コンテストを開いて全国の高専生が技術を競い合っています。高専の代名詞といえるロボコンはNHKで放送されています。

高評価の理由

15歳から専門的な教育を受け、培われた実践的な能力は企業や大学からも高く評価されています。

進路の特徴

それに伴って進路にも大きな特徴があります。進学を選ぶ場合、工業系の大学への編入と専攻科と呼ばれる学科に進むことができます。難関と言われる東京大学や旧帝大などへの編入が可能な所は高専の強みです。

就職のサポート

就職を選択する場合、学校からの手厚いサポートと多くの求人を得られます。即戦力として扱える高専卒を求める会社は多く、毎年沢山の求人が高専に届きます。2024年の情報では大学生が10.7社にエントリーシートを提出し2.5社程度から内定が出されている、という調査結果があります。しかし、高専では自らエントリーシートを出さずとも1人当たり約13社から求人が出されます。

就職の有利な点

また、大企業が専門の採用枠を用意していたり、学校推薦で就職できたりなど一般的な大学生よりも就職に有利な点が多々あります。

定員と知名度

全国合わせて定員は1万人弱と高校生の約100万人よりも圧倒的に少なく、それに伴って知名度も低くなっています。

学科の種類

学科は機械、材料、電気、情報、化学、建築系などの工業に関わる学問が主です。しかし、商船や経営など工業ではない学科も存在します。

専攻科の存在

また、専攻科という、同じ校舎で2年間さらに勉強と研究ができる学科が存在します。そこを卒業すれば大学卒業と同じ学位(学士)を取得できます。その後、大学院へ進学することも可能です。

▼高専の特徴についてはこちらの記事で徹底的に解説していますので、興味のある方はぜひ!

参考:「2025年卒 学生就職モニター調査 3月の活動状況」 ― マイナビキャリアリサーチLab

参考:キャリタス就活 学生モニター調査速報〈4月1日時点 内定率〉— 株式会社ディスコ

参考:国立高専機構 概要〈2024年度版・各種データPDF〉

高専とほかの学校の違い

高専と工業高校との違い

学校の数

どちらも工業系の学科が多いため、同じ学校だと思っている人もいるのではないでしょうか?まず、工業高校と高専の相違点として挙げられるのは学校の数です。

工業高校は全国各地にありますが、高専は全国に58校しかありません。さらに国立の高専に絞るとたったの51校しか設置されていません。そして、埼玉県、神奈川県、滋賀県、山梨県、佐賀県の5県には高専が設立されていません。これだけの情報でも通いづらいと思いますが、材料や商船などメジャーではない学科は設置している高専が限られています。在住している地域の高専に学びたい分野の学科があるとは限りません。

寮の有無

ただ、高専には寮があるため県外の高専にも入学することが可能です。高専は全寮制の高専もあるくらい寮が一般的な学校です。通学時間や学年などで寮に入れるかどうか審査がありますが、通学時間が長く、素行不良でなければほとんどの学生が入寮できます。

課程の長さ

さらに、課程の長さにも違いがあります。工業高校は3年間、高専は5年間です。高専は工業高校よりも2年課程が長いため、より多様な授業を行えます。インターンや大学数学などが典型的な例です。また、高専は卒業研究もできるため、工業高校よりも研究の経験を積むことができます。

進学率

高専の進学率は約40%で、工業高校(大学・短大17.9%+専修17.6%=約35%)より高めです。

工業高校では過半数(62%)が卒業後すぐ就職する一方、高専には「専攻科(2年間)」や大学3年次への編入制度が整備されているため、進学を選ぶ学生が4割ほどいます。こうした制度が 将来の選択肢を広げている といえます。

偏差値

高専の偏差値は47から69と幅があります。しかし、58校中56校の高専が偏差値50以上をマークしているため、ある程度の学力がないと入れないことがわかります。また、国立の高専のほとんどは高い偏差値となっています。

称号の有無

また、称号の有無も大きな違いになっています。称号とは、高専又は専門学校を卒業した者に与えられるものです。高専を卒業すると準学士と称することができます。但し、海外にはほとんど高専がないため称号の知名度が低く、通用しないことがあります。高校を卒業しても学位も称号も貰えません。

以下のリンクから高専と工業高校の違いを詳しく解説した記事に飛べますので、ぜひ読んでみてください。

参考:令和5年度 本科卒業者進路状況 ― 国立高専機構 概要(2024年度版)

参考:全国 高専偏差値ランキング 2025年版 ― 高校偏差値ランキングサイト

高専と専門学校との違い

高等専門学校は専門学校と名前に入っていますが、専門学校と高専は仕組みや運営している主体などが違います。

第一に挙げられるのは受験資格です。高専は中学卒業が、専門学校は高校卒業が受験資格として定められています。また、高専は5年間、商船学科は5年間6ヵ月の教育課程ですが、専門学校は2-4年と学校やコースによって違います。

専門学校は全国各地に学校があり、ほとんどの学校が私立です。しかし高専のほとんどは国立で、公立と私立の高専は合わせて7校しかありません。

また、学位や称号の有無も大きな差異です。卒業すると高専は準学士という称号を名乗れますが、専門学校は専門士という称号が授与されます。

高専は高等教育機関

違う所が多いように見える高専と専門学校ですが、共通点もあります。

それは、両方とも高等教育機関ということです。高等教育機関とは大学、大学院、短期大学、高等専門学校及び専門学校などのことを指します。

一般的に高等教育機関は18歳以上ではないと在学できません。しかし高専は15歳から通えますが、高等教育機関として位置づけられています。

そのため高専に通うと、生徒ではなく学生と呼ばれます。高専生は高校生のような生徒ではなく学生として、自主性を強く問われます。

高専と短大との違い

高専は高等教育でもありますが、短期大学(短大)ともまた違います。その最もたるものは学費です。

高専の授業料は年額234,600円と安く、短大の平均授業料の年額723,368円と比較すると年間488,768円も差があります。

なお、高校生に当たる高専1-3年生の時は高等学校等就学支援金制度を使うことができます。

年収約910万円未満の世帯なら 年間118,800円 が給付され、授業料負担は 実質115,800円 に下がります。

ここまでの内容で、ご不明な点はございましたか?

ナレッジスターは全国の高専生、高専受験生およびその保護者様のことを第一に考え、皆様のための情報を発信しております。

もし、本記事で分からないことがございましたら、どんなに些細なことでもナレッジスターの無料勉強相談へお越しください。

高専からの進路

高専の卒業は20歳、高校生のように大学入試を受ける人はほとんどいません。

ならば、高専生はどのように進学・就職するのでしょうか。

高専からの進学

ほとんどの高専生は大学へ編入するか専攻科に進学します。

簡単に大学編入と専攻科について解説していきます。

高専の大学編入とは

高専から大学に編入する場合、基本的に3年生に編入します。しかし、大学の授業と高専の授業が互換できないなどの理由で単位が足りない場合は1、2年生に編入する場合もあります。

編入試験は推薦と学力に分けられます。

推薦はクラス内順位など成績によって受験資格が決められております。

推薦入試は面接を行う所がほとんどです。この面接は口頭試験も兼ねているので専門的な内容を多く聞かれます。卒業研究の内容を説明する場合もあるため、研究内容に関しての理解度も重要となっています。

学力入試は受験資格に成績は関係なく、誰でも受験することが可能です。学校や科によって違いますが専門科目や数学、化学、英語などの科目が問題として出されます。

英語の試験はTOEICなどの成績で免除される場合や、出願要件としてTOEICのスコアを求めている場合もあります。

また、この制度によって東京大学や旧帝大などの有名大学にも編入することが可能です。毎年数十人が編入しています。

ちなみに、文系の学科へ編入することは単位の関係上難しいです。

令和5年度編入先一覧

高専の専攻科とは

専攻科とは高専卒業後に進学できる2年制の学科のことです。

高専で学んだ5年間の内容を踏まえたさらに高度な教育がされています。例を挙げると、長期インターンや論文発表など実践的で 本科に在学していた時よりも高専を離れて活動することが多くなります。

専攻科での研究として、5年生の時の卒業研究の内容を引き継いで研究することもできます。

また、大学と比べると学費がとても安いことも特徴です。授業料が年額234,600円と高専4,5年生と同じ金額で通うことができます。一般的な国立大学の約半額で通うことが可能です。

専攻科を修了すると、所定の単位・研究成果をもとに 学位授与機構へ申請し審査を通過すれば「学士(工学 など)」が取得できます。これは大学卒業と同じ学位区分です。学士を得ることで大学院への進学資格を満たし、 令和5年度は専攻科修了者の約40%が大学院へ進学 しています。残りの約60%は就職しており、学士が必要な企業の総合職求人にも応募可能です。

高専からの就職

学校推薦と自由応募があります。

学校推薦は企業に対して学校側が企業に推薦します。一人一社しか応募できませんが、採用率が高いというメリットがあります。

ただし、一つの企業に対して推薦できる人数が決まっているため、成績優秀者が優先的に選ばれます。人気な企業に推薦で就職したい場合は低学年の内から好成績を取り続ける必要があります。

なお 令和5年度の 求人倍率は 13.1 倍(卒業予定者1人あたり平均13社の求人)、専攻科は 23.5 倍に達しており、産業界から高い評価を受けていることがわかります。

自由応募は学生が自ら就職先を探す一般的な就職活動です。一人何社でも応募することができ、高専に応募を出していない企業にも応募できます。

また、高専はインターン(企業研修)などを積極的に勧めており、多くの高専では4年次にインターンに参加できる期間があり、単位認定もされます。インターン先の企業にそのまま就職することも多々あります。

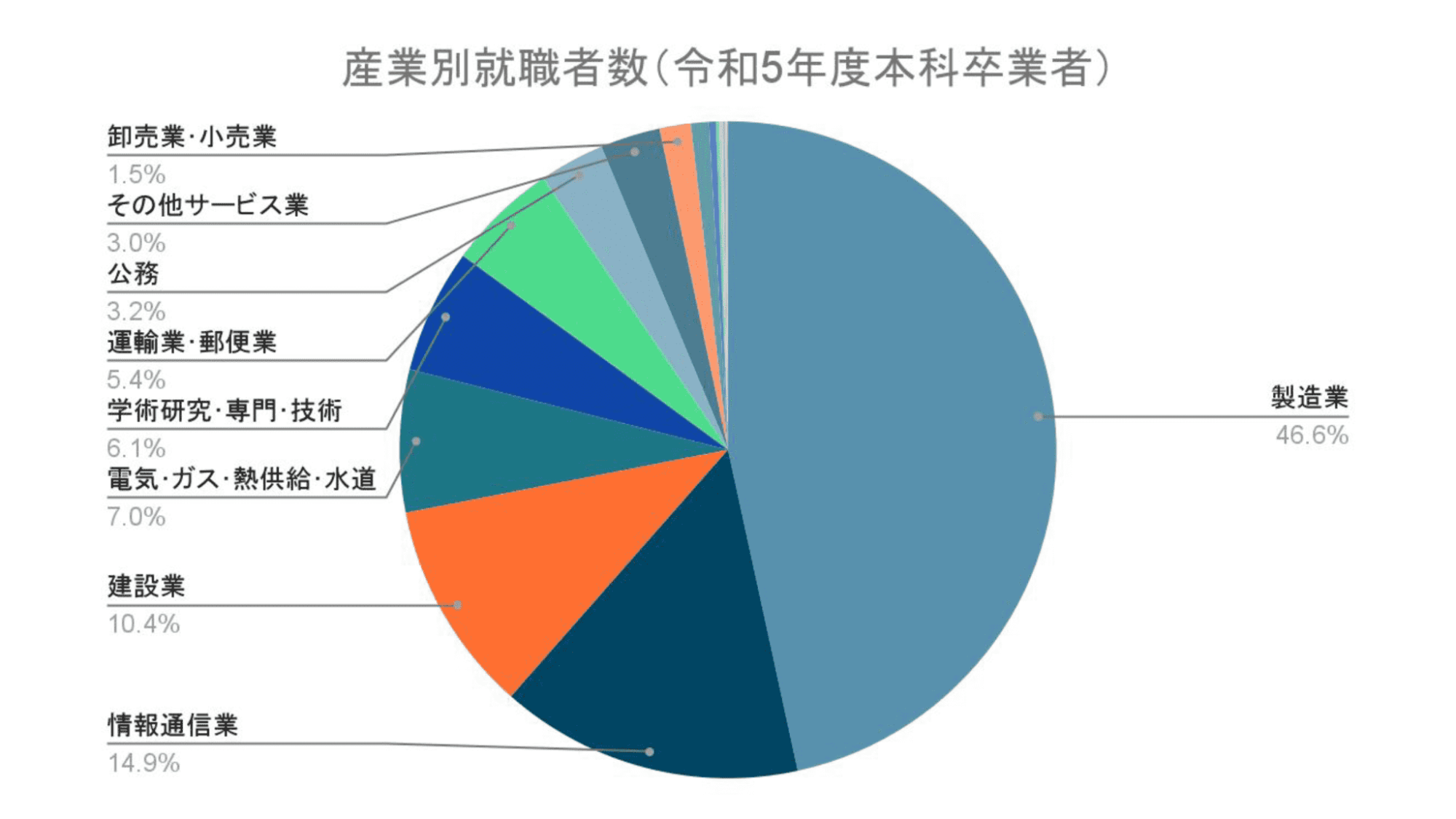

産業別で高専卒の就職者数を調査すると、高専生の約半数が製造業に就職していることがわかります。ほかにも情報通信業や建設業、インフラ系統など生活に身近な産業に携わっています。また、高専で学んでいたことをそのまま生かせる職業に就いている人が多いです。

花王やサントリーなどの大手企業も高専生を積極的に採用しています。大手企業に就職する高専生が多く

高専に入学するメリット・デメリット

メリット

高専は学費が安い

高専は大学と比べると学費が安く、通いやすい学校と言えます。

国立の学校であるため、学費が決められており本科も専攻科も年額234,600円と国立大学や私立の短大などと比べてもとても安いと言えます。

1-3年生の時は高等学校等就学支援金制度が利用できます。そのため、授業料は実質11万5,800円になります。

短大の2年間の学費総額が平均約200万円であるため高校+短大の学費と比較しても安く通いやすいです。

専攻科まで進学した場合でも、高校+国立大学と比較しても安く経済的負担が少ない学校であると言えます。

高専では資格が取りやすい

資格の取得を高専は促しており、積極的に取得する人が多いです。また、資格を取得すると単位がもらえる制度を導入している学校も多くあります。

第二種電気工事士などの専門的な資格試験のための講座を開いている学校もあり、サポートも万全です。

学んでいる内容によって推奨している資格は変わりますが、TOEICや英検、秘書検定などの一般的な資格や、危険物取扱者や第二種電気工事士など専門的な資格など多岐にわたっています。

高専は進学も就職も長期で検討できる

高校に進学した場合、18歳までには就職か進学か選ばないといけません。しかし、高専ならば学びながら20歳まで進路を選べるため進路を考える期間が長いというメリットがあります。

技術職に就職したいけれども、大学に進学してもっと学びたい気持ちもあると進路について悩んでいる人には高専がおすすめできます。

卒業研究が多くできる

高専生は留年しないかぎり20歳で卒業するため、大学2年生に相当する時には論文を1回書き上げることになります。もし専攻科に進学した場合、22歳の時点で2回論文を書き上げたことになります。大学生の場合、22歳では1回しか論文を書いていません。そのため大学生よりも経験を積めるメリットがあります。

また、学会などにも参加できる機会も多いです。

デメリット

工業系以外の進路に進みにくい

高専生は就職先も進学先もほとんどの人が工業系に進みます。しかし、中には高専入学後に大学などで語学や経済などを学びたいと進路変更をする人もいます。

高専から理系以外の学部には編入することができないため、大学入試を受ける必要があります。

ただ、大学入試を受ける人がほとんどいない高専では専門的な授業を増やすために、大学受験に向けた授業を省いています。そして、普通高校よりも浮いた時間で専門科目を学びます。そのため、大学入試の範囲には授業で習っていないところがあります。

大学入試で好成績を取るためには、独学での勉強が必須になります。高専での生活を送りながら独学で受験勉強するのは並大抵のことではありません。

そのため、入学後進路が変更しずらいのはデメリットと言えます。

高専は留年、退学率が高い

高専は高校よりも留年率が高いです。

留年しやすい理由としてよく挙げられるものは試験の赤点が60点と高校よりも高いことと、専門科目や数学の難易度が高いことです。

確かに難易度が高く赤点者が出やすいですが、再試などで救済措置があるため落単する人はそこまでいません。

必修科目の試験に合格できず、単位が足りなくて留年する人も毎年現れます。ほかにも、出席が足りなかったりカンニングをしてしまったりなど様々な理由で留年します。

また、留年してしまい、そのまま退学する人もいます。もし退学してしまった場合、4年生以上の人でも最終学歴は高卒ではなく、中卒となってしまいます。

ただ、授業を休まず真面目に受けて、過去問などで対策を取れば留年することはほとんどありません。

よくある質問(FAQ)

高専に女子学生はどれくらいいますか?

全国平均で約25%です。化学・バイオ系では30%前後に達する学科もあります。

高専卒でも大学院に進めますか?

本科卒 → 大学3年編入 → 学部卒を経て、毎年およそ450〜500人が大学院へ進学しています。

高専の偏差値はどのくらい?

地域差がありますが、55〜65前後がボリュームゾーンです。

参考:「2025年卒 学生就職モニター調査 3月の活動状況」 ― マイナビキャリアリサーチLab

参考:キャリタス就活 学生モニター調査速報〈4月1日時点 内定率〉— 株式会社ディスコ

参考:国立高専機構 概要〈2024年度版・各種データPDF〉

最後までご覧いただきありがとうございました!

ここまでの内容が分かったあなたは、もう立派な高専受験生!

ナレッジスターと一緒に、高専入試対策を始めませんか?